Art Spiegelman

Maus sanguina storia

Maus è la storia dell’ebreo polacco Vladek Spiegelman, ripercorsa, sul filo di una memoria puntigliosa e ossessiva, dal figlio Art che, da quella materia dolente, vuol trarre un libro. Vladek è un vecchio scostante, bizzarro e malato, con molti tratti ipocondriaci ma con una memoria lucida e impietosa, disadatto a vivere il presente ma adattissimo a sopravvivere nel passato che gli era stato dato di avere: quello che dalla Polonia degli anni Trenta finisce a capofitto nella Shoah.

Maus non è solo la storia di Vladek ma anche quella della moglie Anja, che uscirà viva dal campo di Birkenau ma alimenterà la memoria privata e collettiva dell’Olocausto e finirà suicida a New York, delle loro famiglie di origine, del primo figlio Richieu, morto bambino, dei loro amici. È la storia della vita tranquilla e normale di una comunità che cambia a poco a poco fino a sanguinare storia, dalle piccole occupazioni quotidiane fino ai pogrom, alle deportazioni, alle esecuzioni di massa.

La memoria di Vladek è lucida, abbiamo detto, e la ricerca di Art puntigliosa. Art cerca di ripercorrere la Shoah analizzando un percorso e un’esperienza particolari, ma vuole delle risposte anche esistenziali, cerca documenti e pezze d’appoggio per capire il padre nella storia, nelle generosità e miserie, perfino in quell’essere maniacalmente attaccato alle piccole e piccolissime cose dell’esistenza quotidiana e diventare quasi «... la caricatura razzista del vecchio ebreo spilorcio».

Non si parla quasi mai di grandi ideali, di diritti, di democrazia, di umanità all’interno del lager (naturalmente la parte più significativa e agghiacciante di Maus); ci si sofferma invece sempre sui piccoli espedienti per la sopravvivenza quotidiana, su come avere un pezzo di pane in più, su come procurarsi un uovo o una salsiccia; oppure su come ci si ingegna per aggiustare un paio di scarpe o lavare una camicia. In questa continua ricerca di essenzialità, in uno scambio di favori spesso umiliante, si logora l’esistenza di Vladek Spiegelman, sempre pronto a dare qualcosa a qualcuno per ottenere in cambio un brandello di speranza e di vita. Mantenersi in forze, lavorare duro, per evitare il più possibile di «passare per il camino».

La storia di Maus procede in un continuo flash-back tra Rego Park, New York degli anni Ottanta, e la Polonia dei campi di sterminio, alla ricerca di un senso che leghi l’esperienza. Ma ritorna sottotraccia la domanda che lo stesso Spiegelman poneva all’inizio: è il fumetto uno strumento adeguato per raccontare la Shoah?

È come chiedersi se l’arte è strumento acconcio per descrivere la realtà. Scrive Luigi Monti in un bel saggio apparso sulla rivista “Hamelin” (n. 8, ottobre 2003) che «… l’idea stessa di rappresentare la Shoah è stata messa in dubbio dall’ineludibile domanda di Adorno: è possibile far poesia dopo Auschwitz? [...] E se Maus, in relazione alla Shoah, rappresentasse la definitiva possibilità di riconciliazione tra estetica e etica, tra ricerca del bello e ricerca del vero?»

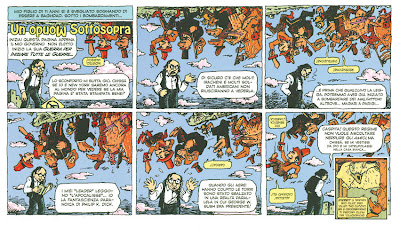

Le Torri che non ci sono

Anche i disegni de L’ombra delle Torri nascono da un’urgenza. Quella di dire, di raccontare, di riflettere, sull’11 settembre, su quello che la gente ha visto, su quello che la gente ha immaginato, su quello che la gente ha rimosso, sull’uso che il governo di George W. Bush ha fatto di quella tragedia.

Un bisogno e un’urgenza insopprimibili per Spiegelman che raccoglie, nelle grandi tavole del volume, pezzi di vita sparsi, dal terrore, quasi incredulità per l’attentato, allo stupore, all’angoscia per la sorte della figlia, in quel momento in una scuola di Soho proprio sotto le torri che stanno bruciando. E poi l’ansia di non capire fino in fondo e quella di vedere quanto il senso della tragedia possa venir piegato e distorto in modo strumentale. Sono sensazioni e immagini sparse, frammenti, che ricostruiscono un percorso verbale difficile e quasi contorto (ma quando mai sono stati semplici i percorsi verbali di Art?), che attende, se non una pacificazione completa (che non può esserci), quanto meno il riposo confortante dell’assuefazione.

«Ero sicuro che saremmo morti! L’avevo sempre sospettato, più o meno, ma quella mattina ne ho avuto la certezza.» La consapevolezza della morte diventa una molla potente di elaborazione del pensiero, caotico e razionale a un tempo, che non riesce a trovare un suo punto di contatto e di appiglio con la vera realtà.

«Quando gli aerei hanno colpito le torri sono stato sbalzato in una realtà parallela in cui George W. Bush era presidente!» Un incubo, dunque. Il mondo reale che Spiegelman cerca invece di ritrovare (lontano dall’orrore ma pienamente consapevole), per ancorare la propria ragione confusa, è quello del fumetto delle origini. Era il mondo di Little Nemo, di Bibì e Bibò, di Arcibaldo e Petronilla, di Fortunello, quando la città non era ancora un nemico e l’ombra delle torri non poteva oscurare i nostri pensieri perché ancora non erano state costruite. Un mondo di carta, con esigenze semplici e sentimenti reali, diverso da quell’universo parallelo, angosciante e perverso, in cui la civiltà si è precipitata a capofitto.

In altra epoca Art Spiegelman aveva dovuto, metaforicamente, tornare a Auschwitz per ritrovare le sue radici. Adesso per tornare a connettersi con la realtà deve tornare alla Manhattan del fumetto, verso Soho, verso Ground Zero, all’ombra di due torri che allora non c’erano e oggi non ci sono più.

Testi tratti da: Andrea Rauch, Il mondo come Design e rappresentazione, Usher Arte, 2009

Nessun commento:

Posta un commento